基本情報

概要

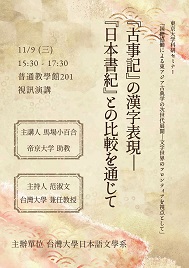

「漢字によって日本語を書くことの広がりとその特徴――『古事記』の漢字表現への着目」をテーマに特別講義を行います。

参加学生は国立台湾大学日本語文学系で学ぶ学部生及び大学院生です。

主催

科研「国際協働による東アジア古典学の次世代展開──文字世界のフロンティアを視点として」

国立台湾大学日本語文学系所

当日レポート

本日以“漢字書寫日語的普及及其特徵——聚焦《古事記》的漢字表達”為題,在台灣大學舉行了馬場小百合老師的特別講義。由於疫情影響,講義以線上方式在日本進行,與會者為台灣大學日語與日本文學專業的學生及老師。

首先,馬場老師對《古事記》和《日本書紀》所載記錄的年代及其成立的時代背景進行了說明。

漢字具有“音”和“訓”兩種讀法,漢字對日本來說,原本是用來書寫外國語言的外來文字。7世紀末至8世紀期間,漢字及漢文是當時古代東亞的國際語言,具有閱讀和書寫漢字的能力是其時知識分子的一種國際標準。在《古事記》創作的時代,“書寫漢字”與“使用漢字來書寫日語”已經流行。馬場老師以《萬葉集》中的歌為例,展示了使用漢字來書寫日語的方法。

在《萬葉集》中,有使用漢字表音的“以音假名為主的表記”,混合了漢字的音和訓來表記的“以訓為主的表記”,以及僅用訓來書寫的“以訓為主的表記”。馬場老師解釋道,同時代的《日本書紀》是《日本書》中的“紀”,“紀”在中國是記述皇帝或統治者事跡的文體,《日本書紀》同樣也記載了天皇的事跡。因此,《日本書紀》是按照當時的國際標準以漢文書寫的。《古事記》則是使用漢字來書寫日語的,以訓為主的文獻。這種以訓為主的表記的運用說明了“用漢字來書寫日本語”的習慣是通過漢文的學習和漢文訓讀而形成的,並且它在8世紀後半期以後得到了豐富的發展。

《古事記》的散文部分主要採用以訓為主的表記,但歌謠部分全部用音來書寫。針對散文部分以訓為主,歌謠部分以音來書寫的這一現象,馬場老師指出這是由於在歌和散文的敘述表達上存在本質上的差別,她認為散文是以漢字的訓(即意義)來陳述客觀事實,而歌謠與之不同,或是通過形象和想像的發散來表達當事人所見的世界。作為例證,她用神武天皇的戰歌進行了說明。

那麼,又如何理解《日本書紀》中的歌謠呢?馬場老師指出,神武天皇的歌也收錄於《日本書紀》,從內容上看,散文部分以漢文進行解說,似乎在引導對歌謠的理解。這樣的例子在其他歌謠中也有所體現。因此,她認為,要理解《日本書紀》中的散文與歌謠,需要一種不同於解讀《古事記中》散文與歌謠的視角。

馬場老師講座結束後的問答環節中,與會者們提出了許多問題。比如,有關於用漢文表達和用日本語表達是否與教養相關的問題,還有在人類與神靈的歌謠中是否存在表記上的差異等諸多引人深思的問題。

最後,再次對馬場小百合老師的精彩講義,以及參加的學生和老師們表示衷心的感謝。

(東京大学 特任研究員 松原舞)

[Events/Reports]記事を掲載しました

[Events/Reports]に、2022年11月9日(水)に台湾大学で開催された特別講義についての記事を掲載しました。