基本情報

概要

「近代日本の文脈と文体」をテーマに特別講義を行います。

参加学生は国立台湾大学日本語文学系で学ぶ学部生及び大学院生です。

主催

科研「国際協働による東アジア古典学の次世代展開──文字世界のフロンティアを視点として」

国立台湾大学日本語文学系所

当日レポート

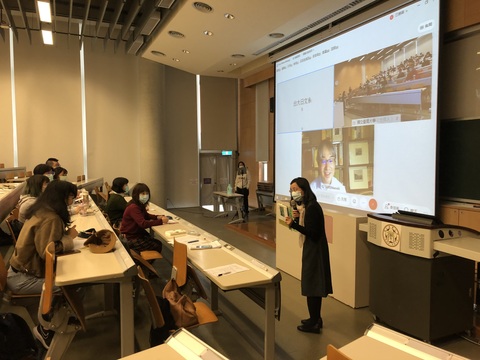

台湾大学にて「近代日本における文脈と文体」というタイトルで齋藤希史先生の特別講義が開催されました。感染症流行のため、日本からオンラインでのご講義となりましたが、台湾大学で日本語・日本文学を専攻する約100名の学生及び教員の方々にご参加いただきました。

ご講演の中ではいくつかのセクションに分け、近代日本において文体と文脈という概念がどの様に成立していったかを丁寧にご説明頂きました。

第一セクションでは、「国家と言語」として、上田万年の「文体・文脈」観を「國語研究に就て」を挙げて説明されました。上田は漢文体であれば高尚、和文体であれば卑俗というように「文体」や「文脈」によって「雅/俗」や「内/外」が分けられていることを指摘し、また和語=自然、漢語=不自然という観念のもと、〈自然なる国語〉によって「俗語流」「俗語体」の価値づけを行うが、その根底には、日本語の地位を取り戻し、更には「東洋全体の普通語」としたいという、日清戦争の影響を受けたナショナリズム的日本語観があります。このようなナショナリズムの主張から「文脈」や「文体」が成立し、新しい国語の形成が企図され、そのために「国語研究」が行われました。

第二セクションでは「文体」意識の浮上について説明されました。近代以前の「文体」は、ジャンルや詩型・文型の意識が強く、「文体」が異なれば、機能や目的も異なり、或いは、機能や目的を弁別するものとして「文体」が存在しています。近代以降、書かれる文章のStyleも「文体」と称するようになります。また、文体には2つの分類法があることを説明されました。即ち、談話体・文章体と、和文体・漢文体・欧文体であり、この2種は分類の基準が異なります。

第三セクションでは「文脈」と「文体」について説明されました。「文脈」はもともと文の流れ、脈絡という意味です。また特定の発話や言説には、それを支えるコーパスやコンテクストがあることを前提としています。近代的な「文脈」概念の一つは物集高見によって提出されました。物集は『日本文法問答』第五編(1886)において「語脈」という術語を持ち出し、『言文一致』(1886)でも「文脈といふ、わけ」という節を立てており、また「國文叢話」(『國學院雑誌』1-1.1894)では、現在書かれている文章の多くが、異なる時代の言語と文章が入り混じっているだけでなく、漢文脈や洋文脈を交えることもある現状を嘆き、文脈の純粋性を希求しています。

第四セクションでは、言語規範の形成について説明されました。近代以前には統一した国語というものはありませんでしたが、明治期に訓読体が公式の文体となりつつありました。物集はこれを批判しましたが、「文脈」の浮上は、こうした国家=言語観の登場が契機となっています。

第五セクションでは、まとめとしてこれら「文脈」「文体」が複数の言語圏域を跨ぐものであることを説明されました。

「美文」では素材として「漢文脈」「和文脈」「洋文脈」が扱われており、「美文」という上位概念のもとに和漢洋が混在しますが、このように実用文としての近代文体から距離を置いた文章の実践もまた求められました。

「脈」と「体」はコーパスとコンテクストによる複数の言語圏域への視点として存在している他、言語資源としての「脈」、言語規範としての「体」という両面性を持ちます。近代日本の国語形成期にこのような「文体」「文脈」というものがクローズアップされましたが、それは前述したように、ナショナリズム的な思想がベースとなっています。しかし、そもそも人間は言葉を模倣しあうものであり、同一のコミュニケーション法を使う事で一つの圏域が作り出されます。場所によってコーパスが分けられているのではなく、其々がまじりあっており、人々は複数の言語領域で生きていると言えるでしょう。

質疑応答の時間ではフロアより活発な意見交換がなされました。その一つとして、日本の文体は混交性を持ち自由に構成されているが、それは公式の文章として漢文があり、公式でないものとして和文があったので文の自由度が高かったという指摘が挙げられました。

充実したご講義を用意くださった齋藤希史先生と、ご参加頂きました方々に改めて感謝いたします。

(東京大学 特任研究員 松原舞)